可愛いハート型の葉が人気のウンベラータ。APEGOでも人気の観葉植物ですが、元気な姿を保つために、ぜひ知っておいてほしい害虫と病気の予防についてご紹介します。初心者にもおすすめの育てやすい観葉植物であるウンベラータは、病気や害虫を防ぐためにいくつかの対策を知っていることで驚くほど簡単に成長しますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

斑点性の病気に気をつけよう

ウンベラータは斑点性のカビの病気になることがありますので、注意しましょう。

斑点病の特徴

カビの菌糸によるものがほとんどで、円形もしくは楕円形の小さな斑点ができて、それが少しずつ大きくなっていきます。生育不良になったり、葉がしなびてしまったり、ひどい場合はウンベラータが枯れてしまうこともありますので、早めの予防が大切です。

斑点性の病気は発生するとなかなか全滅させることができないため、発生前から定期的な予防が大切です。

APEGOでは定期的(1~2ヶ月に1度)に薬剤を散布することをおすすめします。発生前に下記の薬剤を散布することで斑点性の病気を予防できますので、ぜひ試してみてください。

- GFベンレート水和剤 住友化学園芸

- ベニカXネクストスプレー 住友化学園芸

ウンベラータは害虫にも注意!

ウンベラータは病気だけではなく、ハダニやカイガラムシなどの害虫被害を比較的受けやすい観葉植物です。

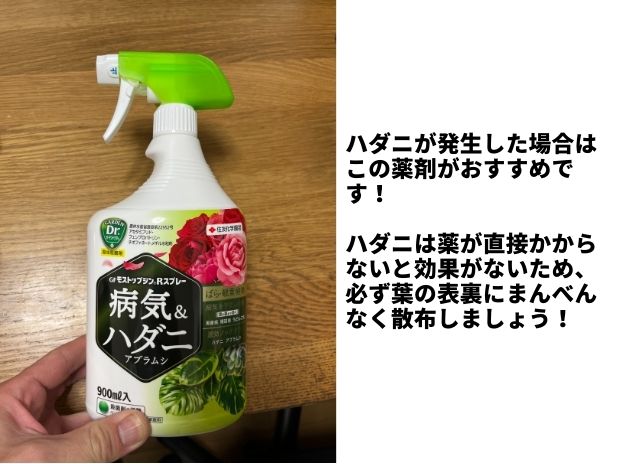

7月から9月の夏場に多く発生することが多いハダニ。ハダニは肉眼では発見しづらいほど小さいダニですが、ウンベラータに深刻な被害を与えます。

ハダニ・カイガラムシによる被害の特徴

ハダニはダニという名前がついていますが、蜘蛛の仲間で、葉裏に寄生して汁を吸います。そのため葉の表面から見ると、吸った部分の葉緑素がなくなって、ピンホールのような白い小斑点を生じます。風によって飛散され、葉に付着することが多いハダニですが、越冬する個体もいるようです。ハダニの被害にあうと、葉が白っぽくカスリ状になってしまいます。また、葉裏が汚くなったり、新しい葉が黄色く変色してしまうのもハダニの被害と考えられるでしょう。

発生初期には少数でも、繁殖力が高いので、短期間で恐ろしいほど増殖します。

また、葉の表面がべたべたしていたらカイガラムシが発生を疑いましょう。ウンベラータの生長期は害虫の発生期と同じ頃なので、早めに対処しましょう。

ウンベラータを病気や害虫から防ぐポイント

ウンベラータを病気や害虫の被害から守るためのポイントをご紹介します。

薬剤を散布して発生を防ぐ

ウンベラータが被害にあいやすい斑点性の病気や害虫は、発生前に定期的に上図の薬剤を散布することをおすすめします。天気の良い日に戸外の日陰で薬剤を葉の表裏にしっかりと散布します。特にハダニの薬剤は葉の表裏にまんべんなく薬剤が付着するように入念に散布してください。

カイガラムシには上図の薬剤をおすすめします。まずカイガラムシを予防するために「オルトランDX」を土の表面に散布します。この薬剤は土の表面にまくだけで水やりの際の水に溶けだし、根から薬剤を吸収し、カイガラムシの付着を予防します。

もしカイガラムシを発見した場合は少量であれば歯ブラシなどでこすりとってください。もし大量に付着しているのであれば「カイガラムシ退治」を散布してください。

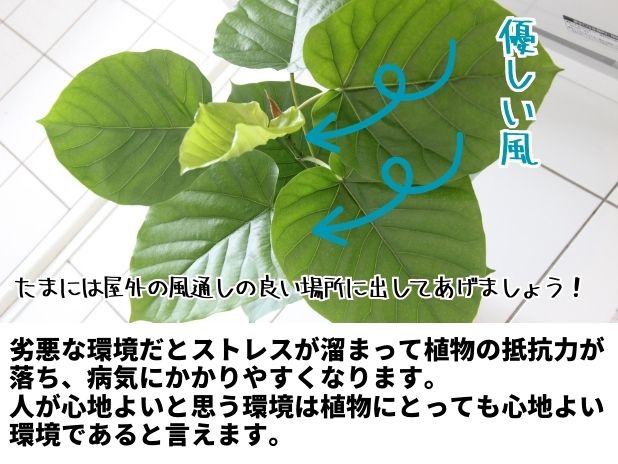

日当たりと風通しのよい場所に置く

日当たりや風通しが悪い環境だとウンベラータの抵抗力が落ちてしまい、病気や害虫がつきやすくなります。人間も疲れて体力が落ちると抵抗力が弱まり、風邪などを引くのと同じ原理です。そのため、できるだけウンベラータが心地よいと思う環境においてあげることが大切です。暖かい季節の天気がよい日にはウンベラータを日当たりと風通しのよい戸外に移動させてリフレッシュさせてあげるのもいいでしょう。

ウンベラータに大量の害虫が発生した場合

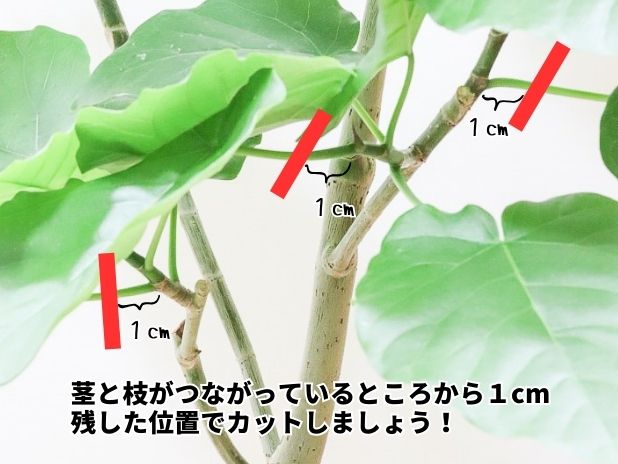

ウンベラータの全体に害虫が付き、薬剤を使用しても駆除できない場合は思い切って葉をすべて切り落としてリセットしましょう。ウンベラータは新芽が出る力がとても強い植物なので、丸坊主にしても生長期(4月~9月)であれば1か月ほどで新芽が出ます。

清潔にして病気の拡大を防ぐ

斑点が発生した葉を発見した時は、被害が広がらないようにするため、早めに変色した葉を切り取り、清潔な環境を保つようにします。斑点性の病気は菌糸で広がりますので、水をかけるとそこから更に広がる可能性がありますので、葉水などで水をかけないようにしましょう。病気になった葉が回復することはないので、病気が広がるのを防ぐことを第一に考えてください。

病気を防ぐにはウンベラータを置く場所に気をつけよう!

ウンベラータの病気を予防するには、水やりと日当たりなど、観葉植物を育てる際の基本ポイントに気をつける必要があります。ウンベラータは日本の風土で比較的育てやすく、かわいいハート型の葉の形からプレゼントにも人気の観葉植物です。病気に配慮しながら、楽しく育てましょう。

APEGOでは、一品もののウンベラータをご自宅用はもちろん、新築祝いなどの贈答用にもご利用いただけます。立て札やメッセージカードは無料でお付けしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

>> ウンベラータの商品一覧はこちら